Vendredi 11 février 1916. Une petite foule se presse chez Maître Juveneton, notaire à Vénissieux. Habituellement bien calme, son étude accueille d’un coup une quinzaine de personnes : des couples de paysans d’un côté, et face à eux des messieurs habillés comme des gentlemen – en l’espèce un notaire de Lyon et deux cadres, Antoine Ladous, envoyé par la Société Immobilière du Rhône et de l’Isère, et Jean-Pierre Thibaudon, représentant la société « Trible », et directeur commercial des automobiles Berliet.

Marius Berliet (1866-1949). C’est à lui que l’on doit la réunion de tout ce petit monde. Parvenu en une vingtaine d’années à la tête d’une des principales entreprises françaises de fabrication d’automobiles, Berliet étouffe dans les murs de son usine de Monplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon. Cerné de tous côtés par d’autres usines, des voies ferrées ou encore le cimetière de La Guillotière, il ne peut plus s’étendre. Or, depuis que la Première guerre mondiale a éclaté, le ministère de l’Armement l’inonde de commandes ; il doit fournir aussi vite que possible des montagnes d’obus et surtout des camions, des milliers de camions, sans lesquels il serait impossible de ravitailler les armées en munitions, en armes, en équipements, en nourriture et en hommes, donc de gagner la guerre. Berliet se met alors en quête d’un nouvel emplacement pour bâtir une usine à la mesure des défis qui se présentent à lui. Une usine toute en démesure, conforme à l’ascension sans fin que ce patron hors normes s’est donnée pour mission.

C’est vers l’est qu’il se tourne pour accomplir son grand projet. Depuis quelques années, peut-être même avant le déclenchement de la guerre, il a perçu tout le potentiel des vastes terrains agricoles qui s’étendent près du hameau de Parilly, à cheval sur la frontière communale de Vénissieux et de Saint-Priest. Dans ce désert dont personne ne veut, et vide de toute construction – à l’exception d’une seule et unique ferme, Berliet a vu qu’il permettra une extension quasi infinie de son entreprise, et aussi qu’il est très bien desservi par les moyens de transport nécessaires à une grande industrie : la route départementale d’Heyrieux au nord, la voie ferrée de Lyon à Grenoble au sud, et bientôt un canal de dérivation du Rhône, que l’on prévoit de creuser entre Décines et Saint-Fons. Il connait aussi les trésors que recèle son sous-sol : du sable et du gravier dont on se servira pour construire les bâtiments de l’usine ; de l’eau à profusion pour alimenter les chaudières à vapeur ; et même du charbon, le même qu’à Saint-Etienne, que des mines devraient exploiter à court terme à Saint-Priest et dans les environs.

Peu à peu son projet se précise. En décembre 1915, il dispose d’un plan des premiers ateliers. En bordure de la route d’Heyrieux, Berliet prévoit un édifice de 750 m de long pour 120 m de large ! Celui-ci accueillera les bureaux de l’entreprise, ainsi que divers ateliers. Perpendiculaires à ce géant, sept autres bâtiments s’étireront jusqu’à la voie ferrée et abriteront les fonderies, les forges, les unités d’emboutissage, d’assemblage et de menuiserie. Là encore, le gigantisme sera de mise, chaque unité faisant pas moins de 250 m de long. Au total, l’usine s’étendra sur 23 hectares, auxquels s’ajouteront plus de 300 hectares de réserve foncière. C’est pour les acquérir qu’il crée les deux sociétés présentes chez le notaire de Vénissieux, la « SIRI » et la « Trible », un anagramme de son nom.

Une fois les capitaux réunis, Berliet passe à l’action. La réunion chez Maître Juveneton intervient dans ce contexte. Les premiers à vendre leur terrain, le 11 février 1916, sont Jean-Baptiste Massaux et sa femme, cultivateurs rue Antoine-Billon, qui cèdent moyennant 5065 francs deux parcelles situées à Saint-Priest, au Mas des Corbaises. Ils sont suivis par Alcide Javy et son épouse Louise-Antoinette, « demeurant à Vénissieux, route de Vénissieux n° 170« , auxquels Marius Berliet achète « une parcelle de terre située à Vénissieux, mas de la Rivoire« , de 8700 m2, payée 25.500 francs. Et ainsi de suite, sur des registres entiers. Le défilé des petits propriétaires dure des mois et des mois, le temps nécessaire aux notaires pour rédiger les actes de vente de… 732 parcelles !

Les travaux commencent dans la foulée. Hélas, les archives manquent pour en connaître précisément la chronologie. Tout juste sait-on au détour des comptes, que la Société Anonyme des Automobiles Berliet consacre 5,7 millions de francs en 1917 et 14 millions de francs en 1918 à la « construction des usines de Vénissieux« , auxquels s’ajoutent 60 millions de francs d’achat de nouveaux matériels destinés aux deux usines de Monplaisir et de Vénissieux. Les comptes-rendus du conseil d’administration de la société restent aussi peu bavards : à peine apprend-on le 20 mars 1918, que « malgré les difficultés de toute nature rencontrées chaque jour pour se procurer les matériaux, les ateliers en cours de construction s’édifient assez promptement« . Et de fait, en l’espace de deux ans, entre la fin de 1916 et la fin de 1918, nait à Vénissieux l’une des plus grandes usines du monde.

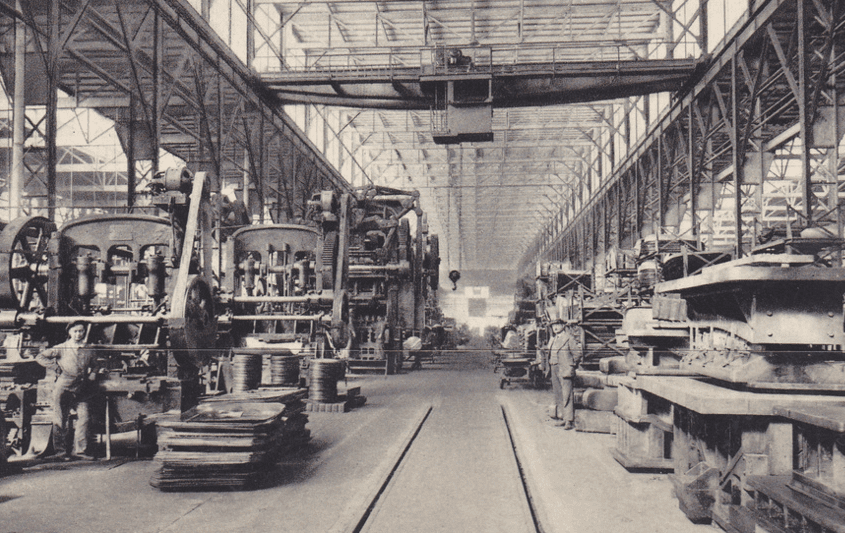

Une usine que Berliet a voulu complète et indépendante, apte à fabriquer des camions puis des tanks de A à Z, depuis le minerai de fer jusqu’au produit fini. Une usine à l’américaine, copiée sur celles de Ford, où l’organisation des bâtiments, des équipes d’ouvriers et du travail lui-même, a été mise en oeuvre en suivant les préceptes de Taylor, le père du travail à la chaîne : produire toujours plus et mieux, dans un minimum de temps. Pour accompagner la naissance de son nouvel enfant, Berliet a engagé des ingénieurs étrangers, notamment l’Anglais Egerton Banks, responsable de l’application du taylorisme, et les Américains Kennedy, Norris et Holt, respectivement chargés de l’aciérie et de l’atelier d’emboutissage. De même, lorsqu’il ne trouve pas en France les machines-outils les plus performantes, il les fait venir d’Outre-Atlantique, quitte à les payer au prix fort – 18 millions de francs pour monter l’aciérie, en 1918.

Vénissieux devient une ruche où, en 1918, 3000 ouvrières et ouvriers, pour partie recrutés dans les colonies ou bien rapatriés du front, et dont beaucoup logent dans des baraquements provisoires, produisent chaque mois 300 chars d’assaut de type « Renault », plus de 1000 tourelles d’automitrailleuses, et des centaines de camions bâchés de type « CBA ». En 1914 l’armée française possédait moins de 150 camions, et marchait presque uniquement au pas des hommes et des chevaux. Les « Berliet » la firent entrer dans le XXe siècle, et contribuèrent par leur effort à mettre un point final à la guerre.

Sources : Archives du Rhône, 3 E 37451. Archives de la Fondation Berliet, boites C 11/1, C11/2, Do 1, 506 D/106661, 4756, 4765, et Procès verbaux du CA de la SA des automobiles Berliet (1917-1924). Ouvrages : J. Borgé et N. Viassnoff, Berliet de Lyon, éd. EPA, 1981 ; L. Muron, Marius Berliet, éd. Lugd, 1995 ; M. Chapelle, Berliet, éd. EMCC, 2009. Tous nos remerciements à M. Chapelle et A. Carrière, de la Fondation Berliet, pour leur accueil et leur aide.

Gilles Lulla

4 mai 2020 à 9 h 42 min

Monsieur Blachier,

À ma connaissance, la ferme Berliet existe toujours, du moins le bâtiment. Situé sur la commune de Saint-Priest, il est devenu provisoirement un lieu de représentation culturelle, le temps que la Ville de Saint-Priest achève les travaux de rénovation du Théâtre Théo-Argence (‘équivalent du Théâtre de Vénissieux).

Bien cordialement, Gilles Lulla, rédacteur en chef

Jean pierre Blachier

1 mai 2020 à 16 h 02 min

Pendant la guerre 39/45 je me souviens etre aller cherché du lait à la ferme BERLIET ,à cette époque je n’étais qu’un très jeune enfant .Quelqu’un a t’il connaissance de cette ferme ???? Toute les réponses seront les bienvenues

nadia

17 février 2016 à 12 h 20 min

a llire