Eté 1936. Cette saison-là est restée gravée dans toutes les mémoires. En France, les partis de gauche ont remporté les élections législatives et formé le gouvernement du Front Populaire, tandis qu’après des grèves très dures, le patronat accordait aux salariés des avancées sociales jusque-là inimaginables : la semaine de 40 heures, l’instauration des conventions collectives et surtout, deux semaines de congés payés.

Des vacances ! Comme les bourgeois ! A Vénissieux les habitants exultent. Cette victoire arrive un an après l’élection de la première municipalité communiste de l’histoire de la ville, dirigée par le maire Ennemond Romand. Les Vénissians pensent que l’avenir ne sera fait que de lendemains qui chantent… De l’autre côté des Pyrénées, les Espagnols ont eux aussi confié leur sort aux partis du Frente Popular. Comme en France, ils s’engagent sur la voie du progrès social. Sauf que leur espoir n’est que de courte durée. En juillet 1936, un groupe de généraux qui nommera bientôt le général Franco à leur tête, se rebelle contre le gouvernement Républicain et entraîne le pays dans la guerre civile. Les gouvernements anglais et français décident de ne pas intervenir, par crainte de voir le conflit s’étendre au reste de l’Europe. Officiellement Mussolini et Hitler jouent le jeu de la neutralité, mais officieusement ils envoient des troupes pour soutenir Franco, et des avions pour bombarder Guernica et Madrid. En Espagne, c’est le peuple et la Liberté qu’on assassine.

¡ No pasaran ! « Ils ne passeront pas ! ». Le cri de guerre des Républicains espagnols court à travers toute l’Europe. Il faut à tout prix empêcher les fascistes d’écraser la démocratie espagnole. Dès les premières semaines de la guerre, des centaines d’ouvriers immigrés travaillant dans l’agglomération lyonnaise quittent leurs emplois et leurs familles pour rejoindre les rangs de l’armée régulière : « Des renseignements recueillis, écrit le commissaire de police de Lyon en septembre 1936, il résulte que surtout dans les communes à municipalité communiste, Villeurbanne, Vénissieux, Saint-Fons, un assez grand nombre d’Espagnols sont repartis dans leur pays d’origine. Il est cependant assez difficile d’évaluer ces départs, car les étrangers en cause n’ont pas sollicité de visa de départ ».

Si certains départs résultent d’initiatives isolées, d’autres suivent des filières encadrées par le Parti communiste ou par des associations espagnoles, avec le concours actif de la municipalité. Trois leaders vénissians apparaissent ainsi très vite dans les rapports de police : « Amadéo Emmanuel, né à Toirs, naturalisé Français, qui est conseiller municipal à Vénissieux, est parti le 18 août [1936], disant aller à Barcelone comme maître d’hôtel… Avec lui est parti le nommé Turrel Aimé, Français né en 1904, ouvrier décolleteur rue Maréchal à Vénissieux. Militant communiste, il aurait été envoyé comme propagandiste. Un troisième individu, Vicente Joseph, né en 1913 à La Union (Espagne), manœuvre demeurant 47 rue Paul Bert à Vénissieux, a été également signalé comme ayant rejoint l’Espagne ».

Aux départs improvisés des débuts succède à partir d’octobre 1936 une organisation mise sur pied par le PC : les Brigades Internationales. Disposant de centres de recrutement un peu partout en Europe, et notamment en région lyonnaise où les bureaux de Villeurbanne et de Vénissieux jouent un rôle majeur, les Brigades Internationales enrôlent les volontaires, les accompagnent vers la frontière espagnole puis jusque dans la région de la Manche, à Albacete et dans les villages environnants, où se trouvent le quartier général et les principales bases de l’organisation. Là, les recrues reçoivent une formation militaire pendant plusieurs semaines puis partent combattre aux côtés des Républicains.

En France, les réunions publiques appelant les jeunes hommes à rejoindre les Brigadistes se multiplient, comme celle tenue au Palais du Travail de Villeurbanne le 5 décembre 1936, au cours de laquelle le maire de Vénissieux prend la parole. Les volontaires affluent par milliers. Ouvriers, chômeurs, intellectuels engagés, idéalistes, et jusqu’à des adolescents, ils proviennent de tous les horizons sociaux. A Vénissieux, le cœur du mouvement se situe rue Victor-Hugo, dans le café d’Aimé Turrel, dont « l’établissement est très fréquenté par des Italiens, Espagnols, Algériens. Depuis le début des hostilités, il s’est associé à Amadéo Emmanuel, pour enrôler et envoyer jusqu’à Valence (Espagne) environ 150 volontaires ». Les Vénissians effectuent aussi de nombreuses quêtes d’argent, de nourriture et d’objets de première nécessité pour venir en aide aux Républicains — on parvient même à leur envoyer des camions et des ambulances !

Pourtant, avec le temps, la vague de solidarité finit par perdre de son intensité. En été 1937, la police rapporte « que depuis plus de trois mois le recrutement est difficile et aucun départ de volontaire n’a eu lieu ». Il faut dire qu’en Espagne la situation des Républicains tourne au cauchemar. Partout les fascistes progressent, écrasant l’armée régulière et les Brigadistes sous un déluge de feu. On apprend que deux Vénissians sont morts au combat tandis que trois autres en reviennent grièvement blessés. Aimé Turrel lui-même, blessé en juillet ou en août 1937 lors de la bataille de Madrid, rentre à Vénissieux. Et puis il y a tous ceux dont on reste sans nouvelles.

Le 12 janvier 1937 une mère de famille habitant rue de la Corsière, sur le plateau des Minguettes, écrit au président de la République pour le supplier de retrouver ses enfants Eugène et Hyppolite Barioz, perdus en Espagne : « Voici les faits, le 28 novembre [1936] mon fils de 17 ans me quittait sans me prévenir et partais de chez moi. J’ai su depuis que le Parti communiste avait payé le train et tous les frais, j’allais les trouver mais je ne put que voire le nom de mon fils sur un registre c’est tout. Depuis l’enfant ma écrit et a été blessé dans les reins il se trouvait il y a un mois a Albacète a l’hopital du secour rouge (…). Le second, 22 ans, voyant que nous n’avions pas de nouvelle de lui fit les demarche sans rien me dire et partit également pour le chercher ». Et de conclure sa lettre « Monsieur le Président je peux le dire, je pleure trop mes enfants pour pouvoir le tenir plus lontemps dans mon cœur ».

Peu à peu, les Brigadistes rentrent dans leurs foyers, effondrés, meurtris, désabusés — sauf 10 000 à 15 000 d’entre eux, morts au combat. Leur cause est perdue. Madrid capitule en mars 1939 et, un mois plus tard, Franco gagne la guerre d’Espagne. On sait aujourd’hui qu’elle préludait à un bien plus grand désastre, la Seconde Guerre mondiale. Un conflit durant lequel nombre d’anciens Brigadistes reprirent les armes et rejoignirent la Résistance, où ils se distinguèrent par leurs actions d’éclat. Contrairement à la plupart de leurs camarades français, ils avaient déjà l’expérience des combats. Honneur à eux.

Sources

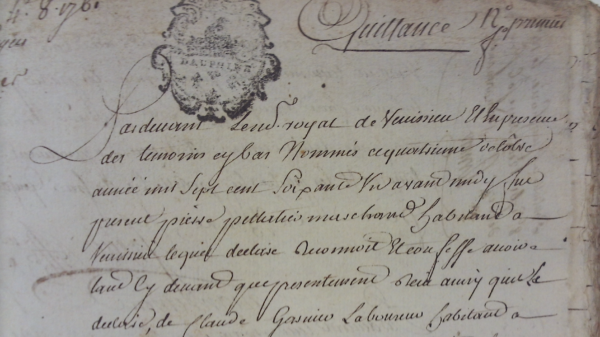

Archives du Rhône, 4 M 303. Documents du CEDOBI (Centro de Estudios y de Documentación de las Brigadas Internacionales), à Albacete.

Derniers commentaires