Canut : artisan spécialisé dans le tissage de la soie. À Lyon, mais pas seulement. À Vénissieux aussi. En 1836, on en dénombrait plus d’une centaine.

Canut : artisan spécialisé dans le tissage de la soie. À Lyon, mais pas seulement. À Vénissieux aussi. En 1836, on en dénombrait plus d’une centaine.

La soie a toujours été l’étoffe des rois. Brillante, fine, douce, elle orne leurs vêtements, leurs palais et les bannières des armées. Pendant des millénaires, la Chine a détenu le monopole de sa fabrication. C’est là en effet que les hommes ont su extraire il y a 3 000 ans le fil ténu du cocon sécrété par une chenille de papillon, le bombyx. Là qu’ils ont appris à élever cet animal, en le nourrissant des feuilles d’un arbre, le mûrier. Ses tissus se vendent à prix d’or à travers toute l’Asie et jusqu’en Europe, où ils parviennent après un voyage interminable sur la route de la soie, portés par des marchands chinois, persans, byzantins puis italiens. À la fin du Moyen Âge, Lyon devient la capitale européenne de son commerce, puis de sa production à partir du XVIe siècle. À la même époque, l’Ardéchois Olivier de Serres (1539-1619) enseigne comment élever le bombyx dans un livre, “La cueillette de la soye par la nourriture des vers qui la font”. L’ouvrage connaît un énorme succès ; le roi Henri IV ordonne aux curés du royaume de le lire après la messe, afin que les paysans “éduquent” des vers à soie et puissent s’enrichir. La sériciculture française est née. Au XVIIe siècle, les artisans de Lyon se tournent par milliers vers la nouvelle activité ; la ville se peuple de canuts.

Les Vénissians ne restent pas indifférents au tintamarre d’or et d’argent bruissant chez leurs voisins. Au XVIIIe siècle, ils commencent à planter des mûriers sur le bord des routes, dans leurs jardins et en limite des champs. Ainsi en 1740, le sieur Pierre Peloux, un chirurgien-barbier originaire de La Guillotière, en met tout autour de sa maison. Le propriétaire du château de Champagneux, noble Antoine du Fournel, métamorphose quant à lui ses chemins de terre en allées à coups de lignes de mûriers, y compris sur le chemin menant à “la tour apellée le moulin à vent”, qu’il loue en 1750 à un aubergiste avec “tous les meuriers a droite et a gauche de l’allée qui conduit du grand chemin de Vienne à ladite tour”. Le temps passant, les mûriers fleurissent de tous côtés, jusqu’en plein milieu des champs. En 1762 le tailleur d’habits Claude Charreyre possède “une terre de quatre bicherées, ou il y a 60 pieds de mûriers”. Les arbres isolés se muent en petites forêts. Tout le monde n’a d’yeux que pour eux : lorsqu’il confie son champ à un locataire en 1767, Jean Barrioz prend soin de se réserver “la feuille des mûriers”. Du printemps à l’automne, les habitants font la cueillette des arbres et en vendent les feuilles à des marchands, ou bien les utilisent de plus en plus eux-mêmes pour élever des vers. Du coup la plupart des maisons se transforment en crèches à chenilles ; on installe dans les pièces de grandes caisses où les bombyx copieusement nourris sécrètent les cocons désirés. Ainsi chez feu Pierre Peyot, on trouve en 1765 “dans un grenier 42 aix (planches) qui ont servi pour les vers a soie”, et aussi dans une chambre “18 douzaines de planches appartenant au sieur Peillon, de Givors, qui les a prêtées audit deffunt pour exposer les vers a soie qui sont encore en partie sur les étagères”. Le soin de toutes ces ménageries revient surtout aux femmes et aux jeunes filles, qui gagnent par ce moyen l’argent nécessaire à leur trousseau de mariage. Pour trouver un bon mari, rien ne vaut un ver à soi !

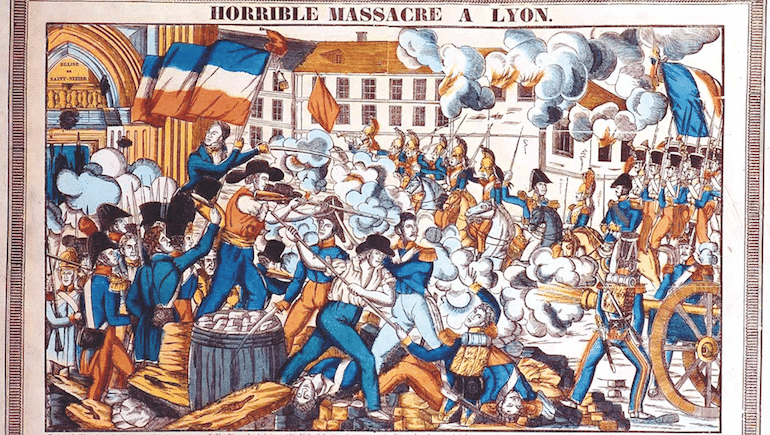

“Vivre en travaillant ou mourir en combattant”

Le fil obtenu au village est vendu à prix d’or aux canuts de La Croix-Rousse et de La Guillotière. Les demoiselles Godet en ont chez elles trois paquets, soigneusement rangés dans les tiroirs de l’armoire ; il y en a bien deux kilos, estimés 60 francs -l’équivalent de trois mois de salaire. Puis l’idée germe peu à peu de transformer soi-même les fils en tissus, pour gagner encore plus d’argent. Sous Louis XVI, des canuts vénissians commencent à apparaître. Le tout premier d’entre eux se nomme Claude Laurent. Peut-être venu de Lyon, il s’installe à Vénissieux en 1783. Son exemple fait vite des émules, au point qu’en 1836 notre commune compte 105 “ouvriers en soie” ! Le fameux “bistanclaque-pan” de leurs métiers à tisser résonne dans toutes les rues. Bien avant la construction des usines de camions ou de produits chimiques, le tissage de la soie donne ainsi naissance à la première industrie de l’histoire de Vénissieux. La raison de cette soudaine explosion tient au succès grandissant des soieries. La cour des rois de France en consomme à tout va ; mais la moindre paysanne de village veut aussi à présent orner sa coiffe ou son tablier d’un foulard et de rubans de soie. La coquetterie ne date pas d’aujourd’hui… Une autre explication vient des luttes entre canuts et patrons lyonnais. Sur les rives du Rhône et de la Saône, la soierie occupe plus de 50 000 ouvriers qui, conscients de leur nombre et de leur force, n’hésitent pas à imposer tarifs et conditions de travail aux riches “marchands-fabricants” dont ils dépendent. Du coup, préférant fuir ces canuts trop souvent indociles, les bourgeois lyonnais se tournent vers une main-d’œuvre campagnarde, plus dispersée, moins exigeante et plus soumise aussi. De fait, ils sont souvent bien jeunes, ces canuts vénissians. François Lombard, fils d’un cocher, n’a que 13 ans ; les ouvrières de Jean-Louis Grison, 13, 16 et 23 ans. Chez les Metras, on travaille en famille : le père est tisserand de soie et la mère dévideuse de cocons. La modestie domine en leurs logis, et tous sont prêts à accepter des salaires de misère.

Vous connaissez la suite. À force de déchéance sociale, les ouvriers lyonnais se révoltent en 1831 et une seconde fois en 1834, aux cris de “Vivre en travaillant ou mourir en combattant”. Les barricades se dressent à travers la ville et le sang coule à flot. Les événements atteignent Vénissieux, où les canuts de La Guillotière tentent de rallier leurs collègues et cherchent des fusils dont ils manquent cruellement. Laissons la parole au maire de l’époque, Étienne Sandier. “Le jeudi 10 avril 1834, j’étais dans la commune de Vénissieux. Vers 4 heures, environ 30 individus armés, les uns de vieux fusils, les autres de vieilles piques, vinrent me sommer de donner des armes et de faire sonner le tocsin. Je refusai. Le lendemain, les insurgés revinrent (…) L’un d’eux portant un chapeau noir me dit : “Nous voulons des armes, des munitions et sonner le tocsin pour réunir les habitants et aller au secours de nos frères que les militaires égorgent à Lyon”. Sur mon refus, il me menaça de revenir la nuit ou le lendemain avec une force suffisante pour me faire obéir. Il me dit, en pointant le poing sous le nez, qu’il me rendait responsable, ainsi que le village, de tout le sang qui serait versé à La Guillotière, et puisque je refusais les moyens de sauver leurs propriétés, les miennes brûleraient également”. Un seul Vénissian se joignit aux insurgés, et fut pour cette raison jugé par la Haute cour de Sûreté de l’État. Il était curé au Moulin-à-Vent.

Alain Belmont

Sources : Procès des accusés devant la Cour des pairs. t. 2, Paris, Pagnerre, 1835, p. 14. Archives du Rhône, 3 E 11450 à 11495, registres des notaires de Vénissieux, 1720-1806. Archives municipales, recensement de 1836.

Derniers commentaires